Schäfermatt

17-09-2015 / Wigger Bierma

Genau zu Gucken ist von Anfang an die Hauptaufgabe des Künstlers. Damals zum Leiten der Hände, zur besseren Auge-Hand-Koordination – man musste, was können. Heute hat sich Gucken und Können in Richtung Gucken und Wählen verschoben. Das endet erstmal in einer Sammlung von Möglichkeiten.

Eine weitere konsequente Folge der Abstraktion ist die Reduktion auf ein Konzept, den Grundplan. Der Künstler kann vom Handwerk absehen, es abgeben und wird zum Manager, der sich mit dem sichtbar machen seiner Arbeit und sich selbst beschäftigt.

In Bezug auf die Idee des Konzepts ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass es ursprünglich zwei getrennte Verwendungsräume des Konzepts gab: die Kunst und die Werbung. Im ersten Fall verweist der Konzeptbegriff auf eine Art Identitätskrise von Künstlern in der 60er und 70er Jahren. (Muss das Gemälde noch gemalt werden? Ist der Sockel Teil der Skulptur oder ersetzt er sie sogar? …)

Im zweiten Fall ist das Konzept eine Strategie, um Konsumenten etwas vorzugaukeln. (Man kauft das gleiche Waschpulver bei Fabrikant X, fügt einen anderen Duftstoff bei und denkt sich ein Konzept aus, um das neue Waschmittel auf dem Markt zu positionieren – durch die Anbindung an Immaterielles wie Freiheit, Umwelt, Grün, Weiß, Schwarz, …)

Dieser letzte Konzeptbegriff (oder Marketing) ist grundsätzlich strategisch, man denkt voraus, immer den Gewinn im Auge, so wie beim Schachspiel.

Einer der einflussreichsten Künstler des letzten Jahrhunderts war vor allem ein guter Schachspieler. Er hat so manchem Konzeptkünstler der ersten Generation die Augen geöffnet. Erst als die beiden Konzeptbegriffe sich vermischt haben, die künstlerischen Disziplinen angefangen haben zu verschwimmen und Künstler ihren Atelierraum mit einen Büroraum getauscht haben, wurde in größerem Kontext – d.h. bei all denjenigen, die das Wort „Konzept“ bei passender und unpassender Gelegenheit benutzen – klar, wie wichtig Marcel Duchamp gewesen ist: alles kann Kunst sein.

Das Centre Pompidou in Paris verkauft im Shop eine Ansichtskarte mit dem Text: „Herr Duchamp hat uns gesagt, dass wir hier spielen dürfen“. Dies verweist auf eine bestimmte Naivität, die auch in den Räumen der Kunsthochschulen wahrnehmbar ist.

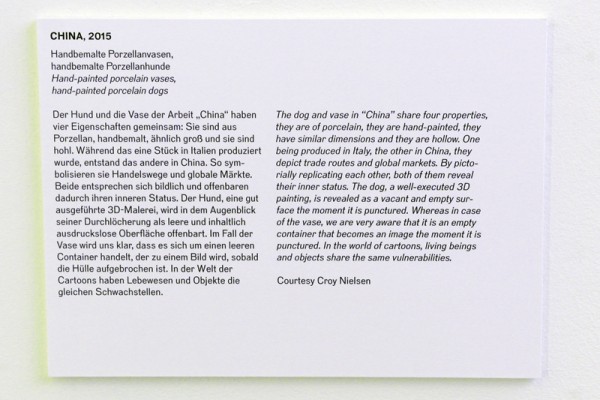

Nina Beier (1975), die im Hamburger Kunstverein 23.5.—26.7.2015 ausstellt, ist nicht naiv. Der Raum ist treffsicher mit Arbeiten bestückt und überzeugt vom ersten Moment an. Porzellan-Hunde und Keramik-Vasen stehen sich gegenüber und sind durch komische Löcher miteinander in Verbindung gebracht – als ob ätzende Säure darauf getropft und durchgebrannt wäre. Vitrinen, die man von Wartebereichen der Kleinindustrie kennt – dort bestückt mit Prunkstücken der Produktion – zeigen hier merkwürdige Teile von Bronzeskulpturen. Überdimensionierte Weingläser, die normalerweise als Deko auf Partytischen mit Korken, Blumen oder treibenden Kerzen gefüllt sind, beinhalten jetzt in Kunstharz gegossene Hermès Krawatten, zerfummelte Geldscheine, tote Fische, Rasierklingen mit Wurst, farbige Pillen, von Scheren zerschnittene Kreditkarten und ein Ochsenhorn das Münzen ausschüttet. Alles steht im Zeichen des Füllhorns. Aber das Harz zieht Schlieren, zeigt Risse.

Wie üblich, fängt der Betrachter sofort an, zu interpretieren und versucht Verbindungen zu legen, er kämpft sich seinen Weg zum Verständnis. Hoffnungsvoll wendet er sich zum Textschild neben der Arbeit, um sich zu vergewissern (stimmt meine Ahnung?). Da wird er belohnt, denn was er vermutete stimmt schon, wird aber noch viel weitergehender und schöner formuliert als er es sich selbst gedacht hat. Sind die Textschilder eine Erklärung oder ein Teil des Problems?

Die Arbeiten von Beier sind formal gesprochen keine Ready-mades, jedoch haben ihre Bestandteile miteinander gemein, dass sie alle über das Internet zu bekommen sind.

Die Echthaar-Perücken, die Teppiche, die Strandtücher mit aufgeblasenen Banknoten bedruckt, die Bronzeskulpturen, die aus dem öffentlichen Raum entfernt wurden und die man für ihren Materialpreis erhält, die Display-Turnschuhe und die synthetischen Tränen, den Schweiß. Auch die Blumenerde kann man sich einfach übers Netz besorgen. "Das Internet ist in der Ausstellung stark anwesend."*

*Diese Erkenntnis verdanke ich Laurens Bauer.

Das Netz als ultimative Riesensammlung, wo jeder bekommen kann, was er will. Die Künstlerin aber guckt und wählt ganz genau. Sie fügt ihre Einkäufe zu Arbeiten zusammen (Pieces sagt man in Amerika), die von ihr wie Schachfiguren durch den Raum geschoben werden bis die richtige Aufstellung erreicht ist. So formt sich eine elegante Ausstellung, wie eine Geschichte, durch Ausstellungswände in Kapitel zerteilt, unter dem Titel Cash for Gold.

Der Titel spricht das Konzept aus, wie eine Formel. Man kauft Sachen (Cash), fügt sie zusammen zu Kunstwerken (Gold), schreibt Texte dazu, die diese Verwandlung auf heitere Weise bestätigen und versucht, sie weiter zu verkaufen. Es ist im Grunde genommen ein kaufmännisches Konzept. Cool, könnte man sagen. Und in der Tat gibt es keine Spur von Wärme bei Nina Beier. Nirgendwo wird man gerührt, wie z.B. bei Kurt Schwitters, der in seinen Merzbilder auch gefundene Gegenstände zusammengebracht hat. Bei ihm ist eine Zuneigung zum Material sichtbar, er führt die wertlosen Sachen zu einer fragilen Schönheit. Scheinbar ohne sich um deren Inhalt viele Sorgen zu machen (worauf es verweisen kann oder was es bedeuten mag). Es entsteht spielerisch unter seinen Händen, die mit einem humorvollen und scharfsinnigen Geist verbunden sind.

Vielleicht ist das der Unterschied zwischen dem Strand und dem Internet als Fundstelle, zwischen angespült und eingekauft, zwischen (er)finden und (ver)suchen. Auf jeden Fall machen 75 Jahre Zeit- und Kunstdiskurs den Unterschied, in denen die Wärme (Hingabe) definitiv verschwunden ist.

Cash for Gold, Wasser zu Wein. Beier ist damit eher ein Prophet, oder ein Zauberer ... sie vergaukelt die Sachen zur Kunst...und es funktioniert (sowie man das in Künstlerkreisen sagt). So gesehen wäre die Ausstellung von Nina Beier vor allem ironisch: die Arbeiten und ihre Präsentation schließen den arglosen Betrachter aus und lassen den aufmerksamen Kenner zu – im Ironieraum. Wahrscheinlicher ist, dass die Ausstellung zwar ironisch betrachtet werden kann, aber dass Ironie nicht die Intention der Künstlerin war. Ganz wie der fransige Kunstharz-Guss. Absicht? Oder wird das schludrige Resultat schlicht hingenommen und in „Brüchigkeit“ umbenannt?

Bleibt die Frage: Wer hat die Texte auf den Schildern geschrieben? Beier selbst, und sind sie Teil der Arbeiten – oder das kuratorische Team? Und wenn das letzte der Fall ist, waren sie mit im Spiel oder wurde ihnen genau so etwas vorgegaukelt wie dem Durchschnittsbesucher? Entweder oder, beides tut weh.

Doch wie gesagt, es funktioniert. Die Ausstellung ist da und in Blogs erscheinen Artikel, die das Minenfeld nicht wahrnehmen oder behutsam umgehen. Alle Beteiligten sind in business und dass Geschäft läuft gut.