Das Abgeschmackte am Kapitalismus ist, dass alle nur noch Spiele wollen und keiner mehr Geld.

20-02-2019 / Raphael Dillhof

Alles begann bei der vorletzten Biennale von Venedig, im Jahr 2015. Nachdem wir uns ein paar Tage Kunst angesehen haben, waren wir mit den Nerven so ziemlich am Ende. Und wie alle entnervten Venezianer und Touristen, die der Hitze und der Enge der Stadt entkommen wollen, fuhren wir an den Lido um Pause zu machen – quer über die Lagune also auf die vorgelagerte Strand-Insel, der kulturbefreiten Zone, auf der nur sehr selten Biennale-Programm zu sehen ist, wo man ausspannen, Eis essen und billige Pizza essen, sich Fahrradrikschas ausleihen und das Hirn ausschalten kann – was wir auch taten.

✳

Wir kamen gleich am Anfang, es war später Nachmittag, an der großen Flaniermeile von der Vaporetto-Station zum Strand, der Gran Viale Santa Maria Elisabetta, an einem Bungalow vorbei, in dem es blinkte, leuchtete, und aus dem Musik drang. Als wir näher traten erkannten wir in ihm die typische Videospiel-Halle, den Sala-Giochi, die Touristeneinrichtung für regnerische Tage die man an beinahe sämtlichen italienischen Strandpromenaden sehen kann, von Grado bis Rimini. Bestückt, wie meistens, mit klassischen Spielautomaten von PacMan bis Streetfighter, neben immersiveren Geräten, mit Lenkrad oder Laserpistole. Und vor allem: die Spielhalle war tatsächlich voller Kinder.

✳

Als wir stehenblieben und länger hineinblickten, waren wir vor allem ergriffen von zwei Mädchen, vielleicht 12 Jahre alt, die beide dasselbe Spiel nebeneinander spielten – ob miteinan- der oder gegeneinander war nicht zu eruieren. Sie spielten jedenfalls eine Art Tanzbattle, bei dem man zu der von der riesigen Maschine gespielten Musik auf verschiedenfarbige, blinkende Bodenplatten springen musste. Und sie führten diese Moves in so einer perfekten Synchronität und in unglaublicher Geschwindigkeit aus, dass es trotz der schrecklichen Musik eine Freude war, zuzuschauen. Und wir schauten wirklich sehr lange zu.

✳

Und wir waren fasziniert – und hatten viele Fragen. Wieviele Münzen müssen die beiden da reingeworfen haben? Wieviele Stunden haben sie das schon getanzt? Warum sind hier, in diesem total veralteten Münzkabinett überhaupt so viele Kinder, wenn heute ja doch jeder und jede sein Entertainmentsystem zu Hause oder überhaupt am Handy in der Hosentasche hat? Ist das 2015 nicht schon total over, uncool, vorbei?

✳

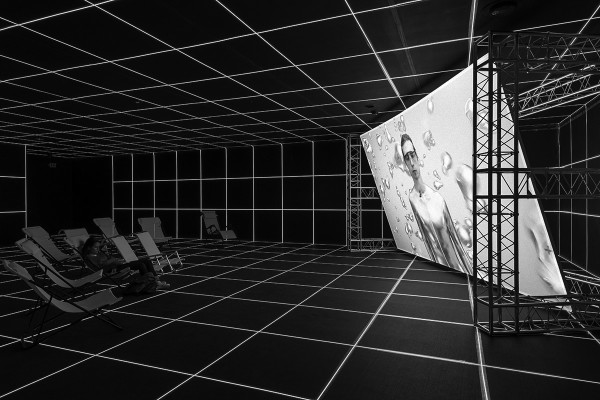

Wir wussten nicht genau warum, aber wir mussten sofort an ein Kunstwerk denken, das wir am Tag zuvor gesehen hatten, und das auch als eine der aufsehenserregendsten Arbeiten dieser Biennale 2015 gilt: Hito Steyerls „Factory of the Sun“. Steyerls Film, eine bizarre Mixtur aus Computeranimation, YoutubeClips, News-Elementen und Musikvideo, die da im Keller des Pavillons lief, erzählt schließlich in 00er-Jahre Computerspielästhetik auf bruchstückhafte Weise die Geschichte von Tänzern eines Motion-Caption-Studios, die irgendwie zum ständigen Tanzen gezwungen werden.

✳

Eine naheliegende Assoziation, hier am Dance-Battle-Automaten in der Spielhölle also – Spiel und Tanz sind schließlich schon etymologisch Verwandt, das deutsche Wort Spiel bezeichnete im Althochdeutschen die Tanzbewegung. Abser nicht nur wegen der ähnlichen Moves, die die beiden Mädchen im Sala-Giochi aufs Parkett legten. Nicht weil die Ausgestaltung des Kellers des deutschen Pavillons, in dem der Film lief deutlich an die Ästhetik des 1984 erschienen Films Tron erinnert, der ebenfalls in der Videospiel-Branche spielt. Sondern, da war noch etwas anderes, was uns fesselte – das spürten wir. Und wir fragten uns: Kann uns dieser gesamte Bungalow nicht eigentlich auch irgendetwas über unsere Welt erzählen, so wie die Kunst auf der Biennale? Ist das nicht hier genauso Pavillon, und wert besichtigt zu werden? Und so begann das Nachdenken. Und das Abschweifen.

✳

Spielhallen, Penny Arcades, Spielautomaten. Unterhaltsame Automaten gibt es natürlich schon seit dem späten 18. Jahr-hundert, aber der Münzbetrieb wurde erst zur letzten Jahrhundertwende eingeführt, was sie erstmals profitabel machte – und damit zum Massenphänomen.

Nach den beliebten „Automatic Vaudevilles“, in denen man nach dem Münzeinwurf Filme durch Gucklöcher sehen konnte, wurden ab den 30er Jahren vor allem Pinball- oder Flipper-Maschinen überall aufgestellt, bei denen man eine Kugel durch verschieden angeordnete Reihen Nägel (Pins) oder andere Elemente fallen ließ. Und obwohl man damals noch keine Möglichkeit hatte, den Flug des Balles zu manipulieren – die beiden Knöpfe wurden erst in den 50er Jahren eingeführt – strömten die Menschen in Massen in die Arcades und in die Kneipen, in denen man die Maschinen aufstellte. Und sie wurden so populär, dass man bald diskutierte, ob man sie nicht verbieten soll, weil man Angst hatte sie würden süchtig machen.

✳

Der Mensch und die Maschine, der Mensch und der Automat – ein Geschichte der Entfremdung könnte man sagen, aber definitiv auch eine der Faszination. Eine historisch wichtige, bedeutsame Begegnung zwischen Massen und Maschinen fand etwa im Rahmen der Pariser Weltausstellung 1989 statt, einer deren Höhepunkte neben dem Eiffelturm der große Maschinenpalast, die „Galerie des Machines“ war – mit 420m Länge die größte jemals gebaute freitragende Halle der Welt, gebaut aus Stahl und Glas, ein Meisterwerk der Ingenieursleistung. In dieser Halle wurden nun Maschinen aus ganz Europa und der Welt ausgestellt, die den Massen den technischen Fortschritt vorführen sollten, der nun in den Fabriken der Welt für effizienters Arbeiten sorgen sollte. Und das Publikum war begeistert von den lärmenden und dampfenden Erfindungen, den Druckerpressen und Webmaschinen und den neuartigen Motoren, die Reichtum und Wohlstand und maximalen Profit für einen Teil der Gesellschaft garantieren sollten – oder, je nach dem welcher Klasse man angehörte, deren Untertan man nun wurde.

✳

Und die Unmengen an Waren, die von den Arbeitern des 19. Jahrhunderts an den Maschinen produziert wurden, mussten natürlich gehandelt werden. Schon seit der Hochkonjunktur der Textilindustrie in den 1830er Jahren war Paris dafür mit einem neuen Architekturtypus, den sogenannten Passagen überzogen, der dem Typus des großen Kaufhauses noch voraus ging und die ebenso aus Glas und Eisen bestanden wie der große Maschinenpalast: Überdachte Ladenzeilen, die die feindliche Umwelt, Wind und Wetter draußen hielten, brachten die Grenze zwischen Straße und Geschäft, zwischen Flanieren und Konsumieren, zwischen öffentlicher und kommerzieller Sphäre langsam zum verschwimmen, machten damit die ganze Stadt zum Marktplatz. „Eine solche Passage ist eine Welt im Kleinen“, zitierte Walter Benjamin einen Pariser Reiseführer in seinem „Passagen-Werk“ – das passenderweise auf englisch das Arcade-Project heißt. Ein schöner Hinweis auf die Verwandtschaft zwischen Einkaufspassage und Spielhalle – dem Zentrum unserer Untersuchung.

✳

Nach diesem Exkurs zurück zum Spiel also – und seinem Verhältnis zum Menschen. „Der Mensch ist nur ganz Mensch da wo er spielt“, ist ein gerne und wirklich oft zitierter Satz von Friedrich Schiller, den er in seinen Gedanken zur „ästhetischen Erziehung des Menschen” schrieb. Spielen – ein Handeln frei von Notwendigkeit und Pflicht, das Genießen der Befreiung von der Notwendigkeit, schafft für Schiller dabei erst den Freiraum, der die Harmonie zwischen Emotion und Vernunft herstellt. Der Mensch erfährt in dem Zustand des ästhetischen Spiels, schreibt er, den „Zustand der höchsten Ruhe und der höchsten Bewegung“ – was Schiller eben auch als wichtig für die Bildung des menschlichen Charakters begreift. Denn erst dieser Zustand sei es, der dem Menschen erst ermöglicht, moralisch gut zu handeln. Einer der Schiller da recht geben würde, und der diesen Ausspruch auf eine grundsätzlichere, kulturelle Ebene geholt hat, ist der einflussreiche holländische Kulturhistoriker Johan Huizinga. „Homo Ludens“, der spielende Mensch, so nennt Huizinga sein Modell vom Menschen, dass er 1938 in seinem gleichnamigen Standardwerk entwickelte. In ihm beschreibt er gleichermaßen ein Konzept, in dem der Mensch ganz grundsätzlich, auch zivilisatorisch gesehen seine Fähigkeiten, seine Leistungen, seine Kultur und Institutionen vor allem über das Spiel entwickelte.

✳

Aber Halt: Das Spiel als schöpferische Tätigkeit, die den Menschen zum Denken bringt – wäre das nicht gerade in der von Benjamin beschriebenen Welt des passiv konsumierenden Menschen das perfekte Instrument für eine Entwicklung des Widerstandes? Das Spiel – kann es dann nicht dazu benutzt werden, gesamtgesellschaftliche Veränderungen hervorzurufen? Die Menschen wieder zum selbstständigen Denken zu führen – und damit aus der Welt des Spektakels zu befreien? Und vor allem, um dem Ort dieser Tagung hier thematisch gerecht zu werden: wäre das nicht gerade auch eine Aufgabe für die Kunst?

✳

Tatsächlich. Genau diesen Ansatz also findet man etwa nun bei der Gruppe der Situationistischen Internationalen, dem 1957 gegründeten revolutionären Zusammenschluss von Künstlern und Künstlerinnen, Literaten und Intellektuellen, zu deren Gründungsmitgliedern auch Guy Debord angehörte. Debord, der mit seinem Standardwerk der „Gesellschaft des Spektakels“ die große kapitalistische Werbemaschinerie, die Dominanz der Unterhaltungsmedien, den Konsumrausch des Kapitalismus der sich seit Benjamins Tagen zu neuen Höhen-flügen aufschwang beschrieb, und der darin die ganze Welt endgültig zum blinkend-bunt-leuchtenden, lärmenden Zirkus erklärte, in welchem die Ware die Kontrolle über das menschliche Leben erlangt hat, hielt so wie die anderen Situationisten, Strategien des Spiels für einen Ausweg: In den situationistischen Aktionen, ihren „Derives“, dem ziellosen Umherschweifen in der Stadt, oder ihren „Detournements“, in der sie Produkte der Konsumkultur radikal umdeuteten und sie so dem System wieder entgegenwarfen, verfolgte die Gruppe spielerische Ansätze, um die Bewohnerschaft der kapitalistischen Stadt wieder zum selbstständigen Denken, zur Handlungsfähigkeit zu begleiten. „The Most Dangerous Game“ heißt nicht zufällig die aktuelle Ausstellung über ihr Schaffen im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, die etwa ihr Zusammenwirken mit den Pariser Studentenprotesten 68 dokumentiert.

✳

Für einige unter ihnen war Spiel überhaupt eine konkrete Waffe. „Spielen oder Töten – der Aufstand des Homo Ludens“ hieß eine 1971 herausgegebene Aufsatzsammlung des holländischen Situationisten Constant Niewenhuys, genannt Constant. Constants Werk, in dem er seit den späten 50er Jahren immer wieder für das Spiel als neues Gesellschaftsparadigma wirbt, bezieht sich dabei stark auf Huizinga – und geht noch über ihn hinaus. Das Spiel ist bei ihm nicht mehr (wie auch bei Schiller) Instrument zur menschlichen Entwicklung oder zur Zerstreuung und Erholung, sondern überhaupt der einzige Sinn des Lebens, weshalb nach der von ihm gewünschten Revolution gegen die „Knechtschaft des Arbeitszwangs“ auch nur noch gespielt werden sollte, um dem innersten Wesen des Menschen gerecht zu werden. Eine von Constants Ideen war es etwa, einen Spielplatz an Stelle der Amsterdamer Börse zu bauen.

✳

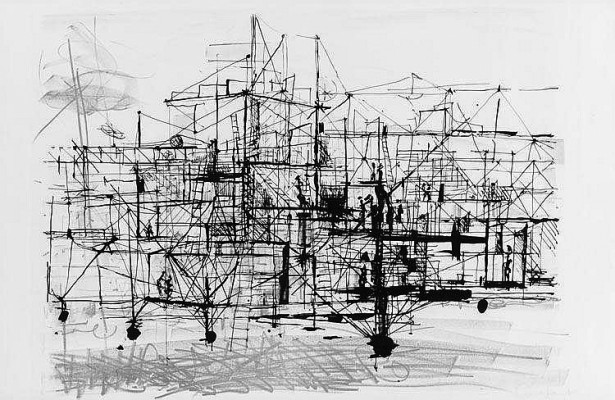

Und Constant ging noch einen Schritt weiter. Er entwickelte von den späten 50ern an eine ganze Stadt als Spielplatz – oder einen Spielplatz als Stadt – die er New Babylon nannte und die sich über den gesamten Erdball erstrecken sollte. Nicht nur als kreatives Gegenmodell zu wüst-grauen Stadtlandschaften des Nachkriegs-Funktionalismus, sondern auch als eine politische Utopie, die auf die konkreten wirtschaftlichen und sozialen Umstände der Zeit reagierte. Denn New Babylon war dezidiert eine Stadt für den ausgerechnet durch Automatisierung „arbeitslos und damit frei gewordenen Menschen“. Der Mensch war nicht länger der Sklave der Maschinen, denn da diese nun Aufgaben zunehmend selbstständig verrichten konnten, war damit für Constant Wohlstand für alle garantiert, abseits des kapitalistischen Konkurrenzzwangs.

✳

In der auf allen Ebenen miteinander vernetzten, grenzenlosen Stadt sollten die Einwohner in einer Art ununterbrochener Reise ziellos von Ort zu Ort wandeln; ungebunden durch bourgeoise Ideen wie Familie oder Arbeit, Heimat. Durch zweckfreie Gemeinschaftsproduktionen würden ständig neue Situationen geschaffen, ohne Alltag und ohne Langeweile. Eine Stadt für alternative Lebensweisen, eine Stadt der Freizeit, ein Paradies des Hedonismus. Und vor allem würde gespielt werden. „It is obvious that a person free to use his time for the whole of his life, free to go where he wants, when he wants, cannot make the greatest use of his freedom in a world ruled by the clock and the imperative of a fixed abode. As a way of life Homo Ludens will demand, firstly, that he responds to his need for playing, for adventure, for mobility, as well as all the conditions that facilitate the free creation of his own life. ... The exploration and creation of the environment will then happen to coincide because, in creating his domain to explore, Homo Ludens will apply himself to exploring his own creation.“ – ohne Pflicht, so könnte man nach Schillers Definition diesen Absatz paraphrasieren, wäre schließlich das ganze Leben sowieso automatisch ein Spiel.

✳

Heute, 50 Jahre später, scheint Constants Utopie gleichzeitig radikal – und absurderweise gar nicht so weit entfernt von unserer heutigen Welt zu sein. Die Vorhersagen sind eingetroffen, aber nicht als Utopie, sondern verzerrt. Die Automatisierung ist weiter fortgeschritten, was Leute durchaus arbeitslos macht, vom Wohlstand für alle scheinen wir allerdings heute weiter entfernt denn je. Heute ist Flexibilität und Mobilität ein Lebensstil – aber längst mehr aus Zwang als als Ausdruck von Freiheit und Erlebnis. Und gerade das Spiel ist heute in sämtliche Lebensbereiche eingedrungen – aber anders als Constant sich das ausgemalt hat. Nicht nur, dass sich Automatencasinos damals wie heute heute an allen Ecken finden. Nicht nur dass das Computerspiel heute die finanzstärker ist als die Filmindustrie. Sondern mehr noch: Das Spiel begleitet uns das ganze Leben über, auch da, wo wir es garnicht vermuten. Vom Punktesammeln bei der Krankenkasse und beim Lebensmitteleinkauf, über die sharebare Fitness-Highscore vom letzten Lauf um die Alster: „Gameification“ ist das Schlagwort, mit dem in der Marketingbranche dieser Umstand bezeichnet wird, dass auch die langweiligsten und banalsten Vorgänge durch Elemente des Spiels angereichert werden, um Menschen zu beeinflussen und um Menschen zu motivieren, Dinge zu tun, die sie vielleicht sonst so nicht machen würden. Etwa ihre Daten und Meinungen ohne finanzelle Gegenleistung zur Verfügung zu stellen, oder Dinge zu Kaufen, um bestimmte Bonus-Level zu erreichen. Das oft diskutierte chinesische Social Credit System, das rollenspielartig Straf- und Bonuspunkte für Lebensentscheidungen verteilt und für zuviele Minuspunkte mit harten Konsequenzen droht, ist da nur ein Extrembeispiel.

✳

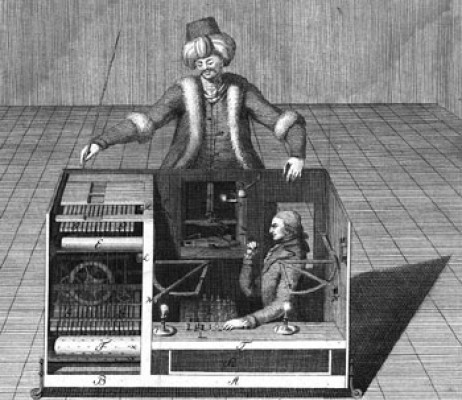

Auch in der Arbeitswelt findet man die Strategie. Gerade Menschen mit wenig Chancen am regulären Arbeitsmarkt arbeiten unter prekären Bedingungen für Apps, die von Pokemon-Go kaum zu unterscheiden sind. Man arbeitet bei Uber oder Lieferando Transport-Quests ab, lädt nachts Elektroscooter auf, die man wie Geocaches suchen und finden muss oder übernimmt Rätselspiel-artige Mikro-Klick-Aufgaben bei Amazons Jobplattform „Mechanical Turk“, passenderweise benannt nach einem frühen Automaten, den ich auf einen meiner ersten Slides gezeigt habe.

✳

Das Spiel hat seine Unschuld verloren. Spiele wie Tischtennis, Kickern, Flipperautomaten sind nicht mehr Insignien des Müßiggangs, stehen nicht mehr in verrauchten Bars herum sondern sind absurderweise längst zum Standardinventar von modernen Büros geworden. „Familäre“, „spielerische“ Zugänge zur Arbeit dringen tief in den persönlichen Bereich ein und sind paradoxerweise dadurch von wesentlich höherem Leistungsdruck geprägt als klassische Umfelder, auch die zeitliche Trennung zwischen Arbeit und Freizeit ist für weite Teile der prekär lebenden Arbeiter, vom Fahrradkurier bis zur Laptop-Arbeit im Cafe längst nivelliert. Gemeinsame Afterwork-Kicker-Runden sind nicht mehr Dampf Ablassen in der Freizeit sondern mittlerweile Initiations-Riten und Team-Building-Aktionen. Gerade im glorifizierten Startup-Business gibt es meist weniger Gehalt, dafür gratis Club-Mate und Retro-Pinball-Automaten im Büro. Und das Konzept kommt an. So gut, dass viele Menschen – auch in meinem Umfeld – garnicht erst auf gute Bezahlung hoffen, sondern die schlechte Bezahlung damit schönreden, dass die Arbeit Spaß macht und die Kollegen nett sind, eben so, als würde sich das ausschließen. Das Abgeschmackte am heutigen Kapitalismus, könnte man damit als Paraphrase auf Rene Pollesch sagen, dass alle nur noch Spiele wollen und keiner mehr Geld.

✳

Der Kapitalismus hat sich die Ideen der Situationisten letztlich zu 100% zu Eigen gemacht. Schon Luc Boltanski und Eve Chiapello beobachteten ihrem 1999 erschienenen Werk „Der neue Geist des Kapitalismus“, für welches sie die Managementliteratur der 1960 bis 90er untersucht haben, dass sich der Kapitalismus nach den Protesten 1968 am Leben halten konnte, in dem er den Forderungen nach mehr Autonomie, Spontaneität, Mobilität, Disponibilität, Selbstbestimmung ect.pp. nachgab – natürlich zu seinem Vorteil adaptiert. Heute, 20 Jahre nach Boltanskis und Chiapellos Einschätzung, können wir sehen dass es nun das Spiel ist, das zum vorherrschenden kapitalistischen Herrschaftsinstrument verwurstet wird. „Situationist“, kein Scherz, ist heute ein im Apple-App-Store downloadbares Handyspiel, das seinen Benutzern mehr Spannung im Leben verspricht.

✳

Auch Hito Steyerl zeichnet letzlich so ein Bild, wenn die entführten Tänzer und Tänzerinnen in der „Factory of the Sun“ für die Deutsche Bank tanzen müssen, für die sie mit ihren Bewegungen künstlichen Sonnenschein produzieren. Auch wenn Steyerl in einem Handlungs-Twist im Tanz noch revolutionäres Potential sieht, wer spielt oder wer meint, frei zu spielen, arbeitet vielleicht schon für den Feind. Auch in der Kunst, im Übrigen. Wenn diese heute das Spiel im eigentlichen Sinn für sich entdeckt, dann unter völlig anderen Vorzeichen. Konnte Constant in den 60ern noch einen Spielplatz als radikale Abkehr von Verwertungsketten vorschlagen, baut Carsten Höller heute prominent Rutschen an Kunstinstitutionen und Shopping-Center gleichermaßen und lässt die Intellektuellen genau wie die Investoren seine Metallmonster hinabgleiten. Der große Alu-Gleichmacher – eigentlich eine gute Idee.Aber im Grunde wieder nur Material für das Stadtmarketing-Portfolio, Bespaßung für Touristen, die die Besucherzahlen erhöhen sollen.

✳

Apropos Touristen. Zurück zum Lido also, in die Abendsonne. Wenn Steyerls Tanzende für die Deutsche Bank tanzen müssen, für wen also tanzen die Kinder hier? Sehen wir da Constants Spielplatz im Kleinformat? Ein utopisches Modell der Gemeinschaft, in dem man ohne Zwang, ohne Arbeitsdruck gemeinsam die Welt um sich herum vergessen kann? Sehen wir da Entfremdung durch Automatisierung? Stehen wir da genauso entgeistert wie die Pariser des 19. Jahrhunderts vor Automaten, die wir nicht verstehen, aber deren Macht wir spüren? Sehen wir das Debordsche Spektakel in Reinkultur? Ein münzenfressendes Modell des Spätkapitalismus, das Kinder in seine Welt einführt?

✳

Heute sind Kapital und Spiel so eng verwoben wie nie. Wenn im utopischen New Babylon in der Abwesenheit von Pflicht alles zum Spiel wird, so könnte man umgekehrt sagen, dass unter der systematischen Gewalt des Kapitals sogar das Spiel zur Pflicht wird. Constants Ideen sind dabei, glaube ich, aber nicht grundsätzlich nur naiv. Das Spiel ist nicht endgültig korrumpiert, verloren. Vielleicht sollte man Constants Idee aber, um sie besser zu verstehen, von seinem ursprünglichen Moment der Zerstörung her lesen. Der hellsichtigste Moment der Vorahnung in seinem Werk war am Ende nämlich nicht der, einen Spielplatz in die Stadt schlagen zu wollen, sondern die konsequente Voraussetzung, dafür Amsterdams Börse niederzureissen.