NPC – Non-Participatory Citizenship*

06-06-2025 / Felix Egle

Spezifische Formen der Nicht-Mitbestimmung suchtbetroffener Menschen

„Whose Rules?“ fragte Howard S. Becker in seinem inzwischen klassischen Buch Outsiders von 1961, das am Beginn der modernen Drogenforschung steht. Mit dieser Frage verwies er auf das Machtdifferential zwischen denjenigen, die Normen initiieren, popularisieren und politisch setzen, und den anderen, die die Strafrechtslehre treffend als Normunterworfene konzipiert. (2) Die Outsiders werden durch differenzierte Mechanismen von der Teilhabe ausgeschlossen.

In diesem kurzen Essay sollen einige Fragen zur Struktur der Nicht-Mitbestimmung entwickelt werden, die suchtbetroffene Menschen erleben.(1)

„Who participates?“ soll daher die anschließende Frage sein. Und: „Why not?“

A _ MECHANIKEN DER EXKLUSION

1. Illegalisierte Substanzen

Der unkontrollierbare Wunsch nach einer Substanz, die als illegal klassifiziert wurde, kann sich in Kombination mit anderen Faktoren als Unterschiedserfahrung im Leben einer Person verdichten.

Die Abhängigkeit wird gemäß ICD [nach Deutscher Hauptstelle für Suchtfragen] (3) anhand von sechs Kriterien definiert, von denen mindestens drei innerhalb des zurückliegenden Jahres erfüllt gewesen sein müssen. Diese Kriterien sind:

starker Wunsch und/oder Zwang, die Substanz zu konsumieren, verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Menge und/oder der Beendigung der Einnahme, körperliche Entzugssymptome, Toleranzentwicklung (Wirkverlust) bzw. Dosissteigerung, erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu beschaffen oder sich von den Folgen des Konsums zu erholen, verbunden mit der Vernachlässigung anderer Interessen, fortgesetzter Konsum trotz Folgeschäden.

Die Schutzbehauptung der Gesellschaft durch die Illegalisierung einer Substanz führt im Falle einer Suchterfahrung häufig zu einer Co-Illegalisierung der betroffenen Menschen. Personen, die in hohem Maße im Suchtkontext leben, werden sukzessive stigmatisiert und selbst zu Verkörperungen des „Illegalen“, vor dem die Gesellschaft sich zu schützen versucht.

2. Wohnungslosigkeit und ihre Folgen

Wenn ein Großteil der verfügbaren Mittel in den Konsum einer Droge fließt, verändert sich für viele Suchtbetroffene die grundlegende Ausrichtung des Alltags. Suchtdruck und die Beschaffung der Substanz rücken in den Mittelpunkt, und schrittweise erleben viele der Betroffenen Strukturverfall und sozialen Abstieg. Verarmung und Wohnungslosigkeit sind sichtbare Folgeerscheinungen der Drogensucht.

Die Eigendynamik der Wohnungslosigkeit – keine Meldeadresse, keine Postanschrift, keine Dokumente, keine Möglichkeit, sich auf Beschäftigungen zu bewerben etc. – tendiert dazu, den erlebten Ausschluss zu manifestieren. Die Suche nach Hilfe wird in diesem Stadium zunehmend komplexer und schwieriger. Das Ausschlusserleben führt zu einem gesteigerten sozialen Leiden und dem sukzessiven Entzug von Zugängen – nicht zuletzt auch zum Zugang zu medizinischen Infrastrukturen.

3. Wartezimmertauglichkeit

Der Begriff der „Wartezimmertauglichkeit“ beschreibt halbformell die Akzeptanz, die Personen beim Arztbesuch erfahren. Ein Mangel an Zugang zu Hygiene infolge von Drogenkonsum und Wohnungslosigkeit führt bei einem Teil der Drogenkonsumierenden zur Klassifizierung als „nicht wartezimmertauglich“, was die ärztliche und medizinische Versorgung zunehmend erschwert oder komplett verhindert.

Wenn der Konsum intravenös, also mittels Spritze und Injektionsnadel, erfolgt, ist dies in Kombination mit Wohnungslosigkeit und mangelnden Waschmöglichkeiten ein extremer Risikofaktor für Infektionskrankheiten, Abszesse und Ekzeme.

4. Harm Reduction

Eine der großen konzeptionellen Errungenschaften der Suchthilfe seit den 1980er Jahren ist die akzeptierende Drogenarbeit.

Statt Menschen mit Suchterkrankungen vollständig auszuschließen, soll im Zuge der Harm Reduction zunächst eine Stabilisierung von Körper und Psyche erreicht werden, damit weiterführende Hilfsangebote greifen können. Die Ausgabe von sauberem Spritzbesteck, ärztliche und medizinische Betreuung sowie die Einrichtung sauberer und kontrollierter Konsumräume (insbesondere seit den frühen 2000er Jahren) sind seither Teil des Suchthilfesystems vieler deutscher Städte und Kommunen. Durch die Ermöglichung und Begleitung des Konsums soll eine Schnittstelle für weiterführende sozialarbeiterische Maßnahmen geschaffen und für die Suchtbetroffenen der Zugang zu Hilfsangeboten erleichtert werden.

Der Betrieb der Harm-Reduction-Einrichtungen liegt häufig in der Verantwortung von Vereinen und Trägern, die in Zusammenarbeit mit Senat und Behörden agieren. Die Harm Reduction bzw. Schadensminimierung hat neben den von Suchtbetroffenen erlebten Care-Aspekten auch eine gesellschaftspolitische und räumliche Dimension. Es entstehen politisch organisierte Strukturen und Räume als Reaktion auf Sucht und deren individuellen Folgen. Diese Räume wiederum sind klar definiert und reglementiert – und stehen zwischen den oft widersprüchlichen Interessen von Stadtgemeinschaft, Politik und Sucht-Betroffenen.

B _ VOM HAUSEINGANG ZUM SPEZIFISCHEN RAUM

Etwas verkürzt beschrieben, verlagern Konsumräume den Konsum illegalisierter Drogen aus den Nischen des öffentlichen Stadtraums – häufige Beispiele sind Hauseingänge und Treppenhäuser, da sie Schutz vor Wind bieten – in sozialarbeiterisch kontrollierte Innenräume und den sie umgebenden Stadtraum.

Die zuständigen Behörden und die Polizei können auf diese Einrichtungen verweisen und gezielt Kontrollen im Umfeld durchführen. Zudem können Polizei, Träger und Behörden in enger Abstimmung gemeinsame Strategien entwickeln und umsetzen.

Anwohnende erleben eine Konzentration der „Szene“ um die Konsumräuem (auch Kontaktstellen genannt) herum. Dadurch geraten andere öffentliche Flächen aus dem Fokus (bzw. sollen aus dem Fokus geraten), sodass Hauseingänge, Spielplätze und (geplante) Grünflächen weniger oder gar nicht mehr von Konsumrückständen wie Spritzen und Nadeln betroffen sind.

Suchtbetroffene werden an spezifische Orte rund um die Kontaktstellen verwiesen. Hier finden sie neben dem Zugang zu Konsumartikeln auch Ansprache und Informationsmaterial. Gleichzeitig entsteht eine eigene „Szenestruktur“: Die Szene am Kottbusser Tor in Berlin ist nicht dieselbe wie die an der Reichenberger Straße 500 meter östlich oder der Szene am Hamburger Hauptbahnhof beim DrobInn.

Ein juristisches Modell oder verwaltungstechnische Instrumente zur offiziellen Klassifizierung dieser öffentlichen Flächen existieren bislang nicht. Sie bewegen sich in einem verwaltungsstrategischen Graubereich – was nicht zwangsläufig negativ sein muss, aber zumindest Fragen aufwirft, da eine grundsätzliche Haltung hierzu nicht geklärt oder verhandelt ist.

Die spezifische Sozialstruktur der Räume um Konsumräume herum könnte – so die These dieses Essays – die Grundlage für eine spezifische raumpolitische Interessenpolitik sein. Die Kontaktstellen bündeln Wissen, Erfahrungen und Einblicke in gesellschaftliche Strukturen sowie deren Konstruktionsprinzipien – und auch in sehr spezielle Mechanismen des Ausschlusses.

C _ WER GESTALTET DIE RÄUME DER SUCHTHILFE?

Konsumräume können ganz unterschiedlich strukturiert und gestaltet sein – je nach Ausrichtung des jeweiligen Trägers. Sozialarbeitende von Fixpunkt Berlin beschrieben mir im Gespräch die beinahe wohnzimmerartige Atmosphäre in der SKA in der Reichenberger Straße: mit Tee und Gitarrenspiel der Besuchenden – ein Setting, das sich eher bei Konsumierenden von Heroin zeigt. Beim Crack-Konsum hingegen sei die Atmosphäre oft angespannt, stressig und gehetzt. Andere, größere Konsumräume – wie etwa das DrobInn in Hamburg mit mehr als 300 Besuchenden pro Tag – sind funktionaler gestaltet, gefliest und eher medizinisch anmutend.

Seit 2018 arbeite ich als Designer unter anderem im Bereich der Suchthilfe – teils forschend/journalistisch, teils beratend, teils gestaltend. Mein zentrales Anliegen ist die Entwicklung partizipativer Methoden im Zusammenspiel mit Suchtbetroffenen sowie den Vereinen und Trägern im Feld.

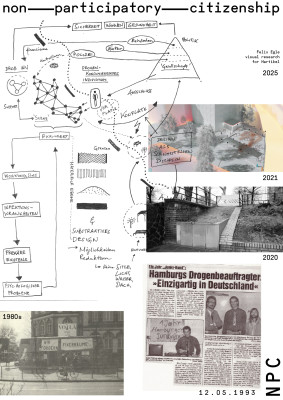

Ein großes Problem bei der Entwicklung echter Partizipation ist die geringe Selbstorganisation von Suchtbetroffenen. Ein seltenes Gegenbeispiel wurde in einem Zeitungsartikel vom 12.05.1993 beschrieben: „Ein Jahr Junkiebund“ und „Einzigartig in Deutschland“, hieß es im Grußwort des Sozialarbeiters Juan Proll. Bereits 1992 gab es eine „Junkiedemo in der Innenstadt“ (Morgenpost, 28.03.1992). Doch anderweitige proaktive politische Interventionen aus dem Kreis der Suchtbetroffenen selbst sind schwer zu finden.

Ein Klassiker der Partizipationstheorie ist die Ladder of Participation der Sozialforscherin Sherry Arnstein. Sie beschreibt die Stufen von Partizipation von unten nach oben:

1. Manipulation

2. Educating

3. Informing

4. Consultation

5. Placation

6. Partnership

7. Delegated Power

8. Citizen Control

Ohne hier weiter ins Detail zu gehen – da dies stets fallbezogen entschieden werden muss –, soll sich darauf die zentrale Fragestellung aufbauen:

Wie verhält es sich bei der Entwicklung, dem Betrieb und der räumlichen Struktur von Suchthilfeeinrichtungen? Wer spricht mit wem? Wer nicht? Wer bleibt außen vor? Und welche Rolle könnte Design in diesem Prozess spielen?

X _ NPC_V1

Von Sucht betroffene Menschen sind mit vielschichtigen Exklusionsmechanismen konfrontiert. Ihr Körper und nicht zuletzt ihre Psyche sind mit einem als illegal eingestuften Stoff verbunden. Der Weg aus der Sucht ist oftmals lang und herausfordernd – er erfordert große Unterstützung und Toleranz. Die Ursachen für Sucht sind komplex und reichen oft weit über das Individuum und seine „Vorlieben“ hinaus. Sie sind häufig systemisch bedingt: Traumata, Selbstmedikation und mangelnde Perspektiven sind zentrale Faktoren dieses Komplexes.

Die Mechanismen der Exklusion sowie die Beschreibung von Menschen als „Outsider“ oder „außerhalb der Norm“ konstruieren jedoch nicht nur eine gesellschaftliche Distanzierung, sondern führen auch zu einer schrittweisen Entmündigung und dem Entzug politischer Teilhaberechte. Die Unterstützung durch Träger der Suchthilfe wie Jugendhilfe e.V., Fixpunkt gGmbH und engagierte Akteur*innen in Behörden und Ämtern bildet eine essenzielle Vermittlungs- und Schnittstellenfunktion.

Stadtplanung und soziale Hilfestrukturen müssen mit diesen Institutionen zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass bestehende Exklusionsmechanismen sich noch tiefer in räumliche Strukturen einschreiben. Oder aber – nicht nur ex negativo gedacht – um die Stadt von denen mitgestalten zu lassen, die sie nutzen. Auch und gerade dann, wenn dies Konflikt und Aushandlung erfordert.

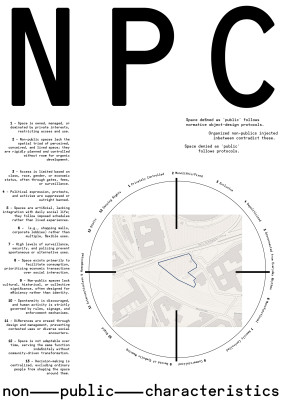

(*) Die räumlichen Bedingungen von Non-Public-Characteristics und deren Bezug zu Non-Participatory-Citzenship wurde im Poster zur Hartikel-Ausstellung im Satellit Pop-Up-Space vom 03.06 - 09.06.2025 umrissen (5). Der Begriff des NPC bezeichnet im Gaming Non-Player-Character die nicht aktiv an der Handlung beteiligt sind sondern als algorhthmisch gesteuerte Außenlinie der Handlung eines Spiels eher atmosphärisch wirken.

(1) Drogensucht macht lediglich eine der Ebenen Partizipationsbezogener Exklusion aus. Migration, Gender, Zugang zu Bildung etc. pp. sind weitere Beispiele. Sucht als spezifischer Marker ist jedoch auch intersektionaler Nenner der wiederum die anderen Exklusionsfaktoren berührt.]

(2) Legnaro, A. (2007). Sucht, Disziplin und Flexibilität — Suchtregime der späten Moderne. In: Dollinger, B., Schmidt-Semisch, H. (eds) Sozialwissenschaftliche Suchtforschung. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90528-0_16

(3) https://www.medikamente-und-sucht.de/behandler-und-berater/medikamentensicherheit/missbrauch-und-abhaengigkeit/abhaengigkeit-diagnosekriterien

(4) Siehe hier Betriebsbedingungen für Drogenkonsumräume vom 01.04.2000

https://www.drogenkonsumraum.de/de/rechtliche-grundlagen

(5) Unter Bezug auf Henry Lefebvre